秋季虽至,但高温余威犹存,食物在湿热环境中极易腐败变质,威胁人体健康。为保障日常饮食安全,必须关注以下五个关键因素,从源头防范食物变质风险。

一、温度控制:细菌繁殖的温床

适宜的温度是微生物滋生的首要条件。秋季室温常徘徊在25-35℃之间,恰是沙门氏菌、大肠杆菌等致病菌的活跃区间。熟食在室温下放置不宜超过2小时,剩菜需及时密封冷藏(0-4℃),冷冻食品解冻后切忌反复冻融。建议使用温度计监测冰箱性能,确保冷藏区低于4℃,冷冻区低于-18℃。

二、湿度管理:霉菌生长的推手

高湿度环境(相对湿度>65%)会加速霉菌孢子萌发,尤其对米面、坚果等干货威胁显著。建议使用密封罐储存干货,或在储物柜放置食品级干燥剂。潮湿地区可定期开启除湿机,将室内湿度控制在45%-60%之间。

三、时间把控:腐败进程的标尺

时间与变质程度呈正相关。采购时应遵循“先进先出”原则,标注食品开封日期。熟肉制品冷藏不超过3天,叶菜类不超过2天,鲜鱼贝类需当日食用。需注意:即使低温保存,也不意味着无限期保鲜,例如鸡蛋冷藏不宜超过3周。

四、交叉污染:隐形威胁的扩散

生熟食品混放、共用砧板刀具是交叉污染的常见诱因。建议厨房配备两套刀具砧板,生食熟食分开放置。处理生鲜后需用热水和洗涤剂彻底清洁台面,定期用70%酒精消毒厨房用具。冰箱内应分层存放,将熟食置于上层,生鲜置于下层。

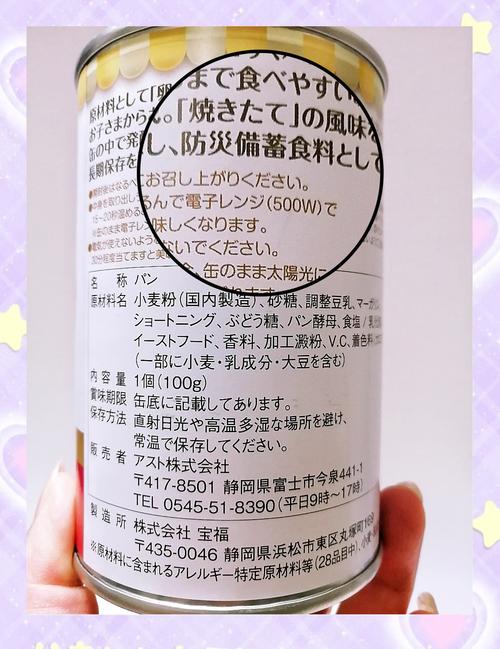

五、包装选择:食品保护的屏障

不当包装会加速食物氧化和污染。真空包装可有效阻隔氧气,适合肉类腌制品;避光包装能防止油脂酸败,适宜存放食用油和坚果;透气包装则利于蘑菇等鲜活农产品的呼吸。开封后的食品应及时转移至密封容器,避免直接暴露于空气。

(未完待续,下篇将深入探讨防腐技术、食材特性等进阶防护策略)通过系统管控这五大因素,能显著降低秋季食物变质风险,守护家人健康。记住:食品安全无小事,细节决定成败。